3-4 LiBの構造としくみ

高コストになるLiBの構造とは?

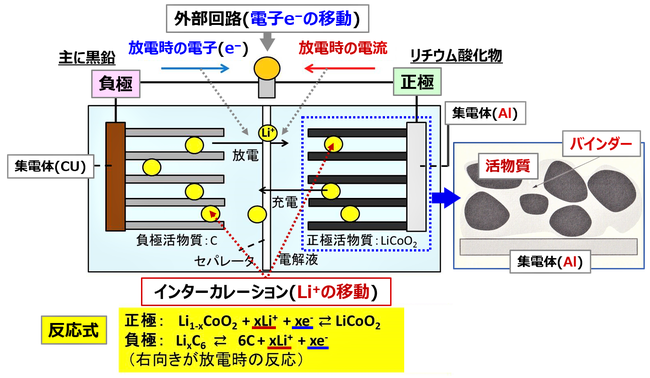

高コストになるLiBの基本構造・作動を探ってみた。詳しくはこれに関連した書籍、ネット記事を参考にされたい。ここではLiBのコストに関係して重要と思われるポイントについて解説していく。図9に示したように、最新のLiBはリチウム酸化物からなる正極、黒鉛からなる負極、電解液、セパレーター、そして外部回路(放電・充電時のON/OFF)から構成される。

放電時には負極に貯めた自由電子e⁻が外部回路(スイッチがON)から、導線に流れてモータで仕事をし、正極の集電体に移動していく。一方、LiB内部では負極のLiがLi⁺となって正極に移動した電子に吸引され、電解液➡セパレーター➡電解液を通って正極側の集電体に向かって移動していく。この時、Li⁺は正極活物質内に侵入(インターカレーション)して、自由電子を取り込んでリチウム酸化物となる。

充電時には外部回路のスイッチONによりモータ(発電機)から流れてきた自由電子e⁻が負極の集電体に集められる。その結果、正極のリチウム酸化物成分であるLiから自由電子が外部回路を通じて負極側に移動していく。残ったLi⁺は負極の自由電子に引き寄せられ、電解液➡セパレーター➡電解液を通って負極側の集電体に移動する。その結果Liとして黒鉛内に貯蔵されていく。その時の基本の反応式を図9の下側に示した。

図9 LiBの構造と作動のしくみ

出典☛「リチウムイオン電池のインターカレーションとは」@電池の情報サイト より加筆

実際の電池では図10左側に示したように、実際には両極の物質からなるシートがこれまたシート状になったセパレーターを挟んで何層にも重ねられている。これらをアルミケースに収められているのが一般的である。図の写真例は、テスラーモデル3に搭載されているLiBでパナソニック製の2170型(直径21㎜✖高さ70㎜)セルである。これを4,416セルがバッテリーケースに搭載されている。実際には22個のダミーセルが含まれているため、(4,416-22)セル✖17.3Wh≒76kWhのLiB(公称75kWh)に仕上げている。図10右側に2170型の実物写真を示した。さらに、図11にはモデル3のフロア下に配置された電池パックを示した。短いモジュール2本、長いモジュール2本、計4本のモジュールで構成されている。4本のモジュールの中に図10の写真で示したLiBのセルが合計4,394本も搭載されて、モデル3は走行している。

図10 実際のLiB構造例

出典☛「電気の基本としくみがよく分かる本」福田務@ナツメ社、「テスラーモデル3の気になるバッテリー構造と性能について」Emotion ブログ@2019.5.11 より加筆

図11 Tesla Model3のバッテリー外観

出典☛「テスラーモデル3の気になるバッテリー構造と性能について」Emotion ブログ@2019.5.11 より加筆

LiBはEVの2次電池として最適だが、コスト高!

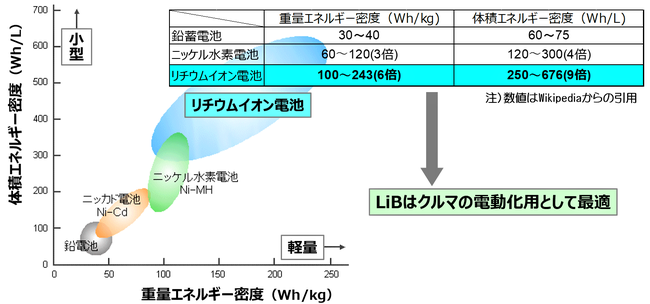

EVにLiBが使われる理由は、言うまでもなく、2次電池として最も性能が高いからだ。1976年S.ウィティンガム(英)が金属リチウムを用いた2次電池を開発し、1980年にはJ.グッドイナッフ(米)が正極にLiCoO2を提案、1985年に吉野彰が負極に炭素材料を用いて、図10に示したLiBの基礎概念が確立¹⁾された。ちなみにご存じ事と思うが、彼らは2019年ノーベル化学賞を受賞している。

その後、基礎概念を基にLiBが発展を遂げ、図12に示すように電池性能であるエネルギー密度を大きく伸ばしてきた。体積エネルギー密度²⁾では鉛蓄電池に対して平均で9倍、ニッケル水素電池に対して4倍の高い性能を示してきた。公称電圧も鉛電池2V、ニッケル水素電池1.2Vに対して、3.6Vと高い。結果としてEV用のみならずHV用としてもLiBが使われるようになって来た。EVではフロア下に敷き詰められるほどLiBを使用しており、車両価格に対する割合も20~30%と大きくなってきた。EV価格の平均値400万円を下げるには、LiBの価格を下げることが最重要課題となってきたのだ。一体LiBのどこがコスト高にしているのか?次にその話を進めて行こう。@2021.2.12記

図12 2次電池のエネルギー密度

出典☛「リチウムイオン電池の豆知識」@Hatena Blog より加筆

《参考文献および専門用語の解説》

1)「リチウムイオン電池」@Wikipedia

2)体積エネルギー密度☛単位体積当たりの電池の容量を意味し、この数値が大きいほど小型化に向く。1リットル当たり1ワット時の電力量をもつ場合、1Wh/Lと表される。一方、重量エネルギー密度は単位重量当たりの電池の容量を意味している。1キログラム当たり1ワット時の電力量をもつ場合、1Wh/kgと表される。この数値も小型化の指標となる。