第5話 燃焼室の圧力

「さてガソリン燃焼に話を絞ってさらに進めていこう!ところで、純くんは着火して燃焼が拡がり始めると、シリンダー内ではどんな現象が起きていると思う?」

「そりゃ、燃焼が始めれば、シリンダー内は一瞬にして高温になるよね。」

「それから?」

「ウーン?燃焼で高温になると、高圧力になる?」

「何故、高圧になるのかな?これは“古典物理学の世界”で現象を理解すると分かり易い。純くんは物理学が得意だよね。高温燃焼ガスの熱量は分子の運動エネルギーを表している。ガス分子の運動エネルギーがぐーんと大きくなると、ものすごい勢いでガス分子は動き回ることになる。そしてピストン頭部に勢いよく“衝突”する。この衝突した時に伝わる力がピストンを下に下げようとする“燃焼圧力”の正体だ。

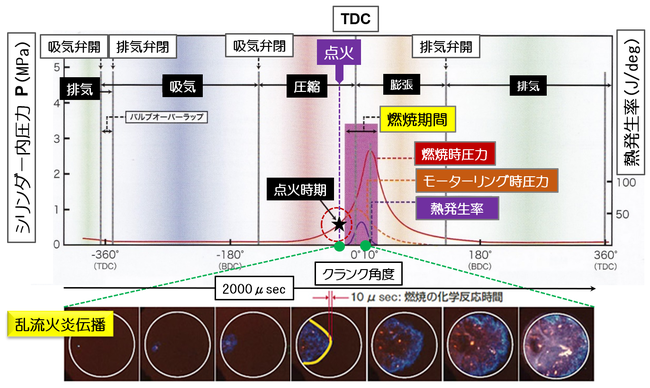

燃焼による発生熱量でシリンダー内温度は2,000℃(約2,300K)以上にもなるんだ。その時、“燃焼ガスの熱量(運動エネルギー)≒燃焼ガスの圧力”と考えればいい。ここに、その燃焼圧力がどういうふうに上がるのか、事例を持ってきた(図1-2)。専門的な図なので、用語を全部理解する必要はない。エンジンが2回転する時にシリンダーの内圧がどう変化しているのかを示したもので、圧力の単位はMPaを使っている。1MPa≒10気圧だよね。熱発生率はクランク角度当たりの発生熱量(J/角度)を表している。熱量はJ(ジュール)という単位で表して、1J=1Nmであるから仕事量になる。

-360~-180°は吸気工程、-180~0°は圧縮工程、0~180°は膨張行程、そして180~360°が排気工程となることは、純くんが先ほど説明した通りだね。TDC⁵⁾は上死点、BDCは下死点⁶⁾を表している。

図1-2から、シリンダー内で何が起きているのか、シンダー内圧力の変化で説明するよ。エンジン吸気弁の直前にあるポート(吸気菅)内でガソリンが噴射されると引火点の低さから、ガソリンが一気に気化して吸入空気との混合気が作られる。そしてエンジンピストンの下降による負圧(図示では0以上になっているが)でその混合気は開口した吸気バルブから筒内に速い速度で“渦”を作りながら吸い込まれる(吸気工程)。次にピストンが下死点から上昇すると、吸入弁が閉じられ、混合気は圧縮され、筒内温度、つまり混合気温度が上昇する(圧縮工程)。

上死点に近づいたところで高圧・高温になった混合気に、点火プラグの火花が飛んで着火される。この時、着火された混合気の火炎核(図1-2の下にある燃焼写真の左から2枚目;左側に青い点が見える)により燃焼が一気に拡がる(燃焼行程)。この時混合気の“渦(乱れ)”に火炎が乗って、全体に燃え拡がっていく。サーファーが波の上をボードに乗って進む感じかな?真ん中の写真に黄線で示したのが“火炎伝播”で写真左側から右側へ2msec、クランク角で約10degという短い間隔で伝播していく。これが“乱流火炎伝播”と言われる由縁だ。その時の高温の燃焼ガスにより筒内に発生した熱エネルギーは少し遅れて高圧力になり、図示の“燃焼時圧力”になる。この圧力でエンジンのピストンを一気に下死点まで下降させて、“エンジンの軸を回す回転力(エンジントルク)”を発生させている(膨張行程)。

下死点前で排気弁が開いて、次のピストンの上昇で燃焼ガスを排出する(排気工程)。というのがシリンダー内の現象なんだ。ここまでわかるかな?」

「なるほどね。この燃焼写真は面白いね。ガソリン燃焼はバーンと爆発的に発生すると思っていたけれど、時間を引き延ばしてみると燃焼波が燃焼室に拡がって燃えているね。そして、高熱量☛高圧力となってピストンを押し下げているんだね。でも圧力変化としては富士山のような形をしており、時間を引き延ばせば一気に急上昇しているのではないね。」

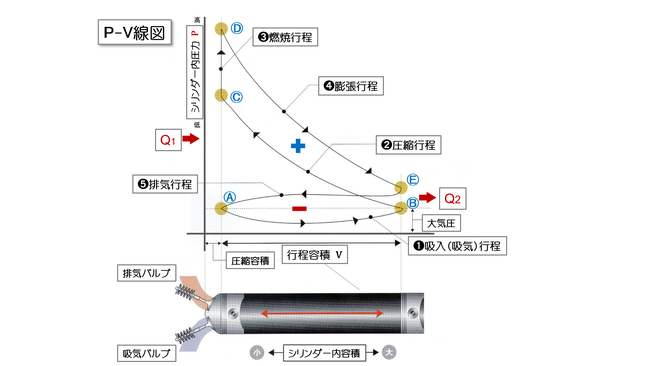

「その通り。でもここからは燃焼圧力がTDCで一気に上昇したと考えて、理論熱効率ηth⁷⁾を求めることにする。まず、このシリンダー圧力の変化を横軸クランク角ではなく、シリンダー容積で表したのが、図1-3に示した“P-V線図”なんだ。“熱効率”,“燃費”などを理解するには重要な線図となる。ところで、“仕事(Nm)=力(N)×距離(m)”だよね。では、“積=圧力P(MPa)×容積V(cm³)”は何を表しているか、分かる?」

「圧力と容積を掛けると何かな?」

「単位の次元を計算すると分かるけれど、P×Vの単位は”Nm”になるから”仕事”になるんだ。そこで、図1-2において各時点(点A~点E)でのシリンダー圧力Pとその時のシリンダー容積Vの積を総和するとピストンが2往復して仕事する”エンジンの仕事”を求めることができる:

エンジンの仕事

=Σ{シリンダー圧力P×シリンダー容積V}

=Σ吸気(点Ⓐ☛点Ⓑ)の仕事+Σ圧縮(点Ⓑ☛点Ⓒ)の仕事

+Σ膨張(点Ⓒ☛点Ⓓ☛点Ⓔ)の仕事+Σ排気(点Ⓔ☛点Ⓐ)の仕事

ここで、Σはシグマと呼んで総和を表している。エンジンピストンが燃焼圧力でクランク軸に回転力を伝えるのは“正の仕事”、エンジンが吸気したり排気したり圧縮したりするのは、エンジンの中の仕事で外に動力として使われないから“負の仕事”と考える。図1-2において、点E☛A☛Bで囲まれた面積は負の仕事(図示でマイナス)になり、点B☛C☛D☛Eで囲まれた面積は正の仕事(図示でプラス)になる。点E☛Aは燃焼ガスを排出する仕事、点A☛Bは混合気を吸入する仕事で、これまた負の仕事になる。吸気仕事は例えば注射器の先を指で押さえると、吸入する時に力がいるだろう。あれと同じだ。」

「ちょっとここで、エンジンの仕事、熱効率についてもう少し説明をしてくれない?」

「“エンジンの熱効率”は、これからの談義には必要な言葉なので詳しく説明するね。よくテレビや雑誌でクルマの燃費がいいとか悪いとかということを聞いたり読んだりしているよね。その時重要となる一つが、”エンジン熱効率”だ。噴射させた燃料が燃焼した時、”その”発生熱量をどれだけエンジントルクに変換させるのか”、がエンジンの熱効率の意味だ。

そこで、エンジンが実際行う仕事を”正味仕事”と呼び、次のように表される:

正味仕事We=理論仕事Wthー(損失仕事WL+機械摩擦仕事Wf)

図示仕事Wi=理論仕事Wthー損失仕事WL

この3つの仕事、理論仕事、図示仕事、正味仕事の熱効率を、それぞれ理論熱効率ηth、図示熱効率ηi、正味熱効率ηeと呼ぶ。この3つの仕事は後で説明するよ。

ここでは理論熱効率から説明する。これは燃焼行程➌で燃料を燃焼させた時に得られる”熱量Q1”と排出行程➎で排気バルブから排出されてしまう”熱量Q2”から求められる:

理論熱効率ηth=⊿Q/Q1=(Q1-Q2)/Q1=1-Q2/Q1

これについても後で詳しく説明するよ。しばらく、簡単な数式が飛び交かうから、ゆっくり説明するね。この熱効率の考え方は、1)ディーゼルエンジンが何故ガソリンエンジンよりも燃費がいいのか、2)ガソリンの実際の熱効率、つまり正味熱効率はどこまで上げられるのか、などを理解するためには必要な“熱力学の知識”なんだ。さらには、純くんも知っている、3)ガソリンのダウンサイジングターボエンジンが何故行き詰っているのか、4)超希薄燃焼は何故燃費がいいのか、などを理解するためにはどうしても通らなければならない“関所”みたいな知識となる。“10の疑問点”もこの熱力学の知識でいくつかはある程度説明できるんだ。」

P-V線図のところで、何でこんな小難しいことを教えるのかな、という顔をしていたが、理由を話すと“10の疑問点”のいくつかが理解できるとあって、やっとやる気が出て来たようだ。@2018.12.5記、2019.7.18修正

《参考文献および専門用語の解説》

5)上死点:TDC=Top Dead Center(上死点;ピストンの最上点)

6)下死点BDC=Bottom Dead Center(下死点;ピストンの最下点)

7)理論熱効率ηth=熱効率にはイータηというギリシャ文字が使われ、理論的という意味で

th(theoretical)が付く

図1-2 燃焼室圧力

出典➡MotorFan illustrated vol.92「点火と燃焼」@三栄書房;p59 より加筆

図1-3 P-V線図(ガソリン燃焼)

出典➡MotorFan illustrated vol.77「圧縮比」@三栄書房;p40 より加筆