4-7 欧州LCAはアジア企業封じ?

LCA評価のポイントはグリーン電力!

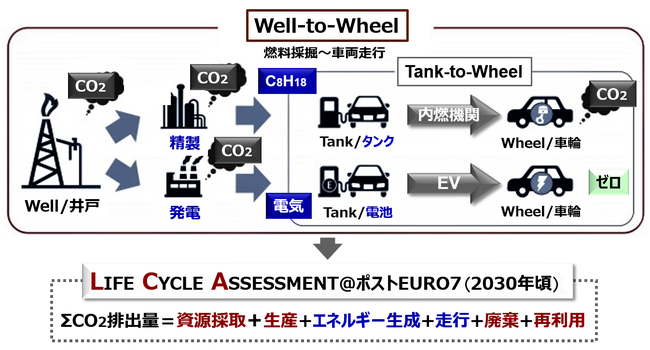

前節では欧州Geen NCAPがCO2排出規制のロードマップの中で、Tank-to-Wheel@現在➡Well-to-Wheel@2025年➡LCA@2030年 と評価方法を変えていくことを説明してきた。ここではその中に秘められた欧州戦略について説明していこう。Tank-to-WheelからWell-to-Wheelでの評価に変えていくと、発電時に発生するCO2量を減らすことが必要となってくる。そのためには再生可能エネルギーによる発電量を増やすことが重要となり、欧州では以前から力を入れてきた経緯がある。その結果、前節図4-14に示したように、欧州各国ではアジア、米国地域よりも発電時のCO2量は明らかに低くく、再エネで発電された電力はグリーン電力¹⁾と呼ばれている。したがって、中国、インド、日本、米国など火力発電の割合が多い地域と比較すれば、欧州のグリーン電力を供給したEVは中国などで走らせている同じEVよりも、Well-to-WheelでのCO2はより小さく、よりクリーンなEVということになる。欧州地域で走らせるEVは、発生CO2を大幅に下げられるという点で大きく差別化が図られるということになる。

またさらに、図4-15に示したLCAによる法規制に変えようとしている。発電力の次はクルマを生産する際の資料採取から生産までのCO2発生量、そして廃棄時のCO2量、さらには再利用をどれだけするのか、が一製品のライフサイクルの中で重要なポイントとなってくる。具体的にはEVの電池であるLiBに関わる発生CO2、そしてEVの部品製造、組み立てに関わる電力の発電によるCO2を如何に下げるのかが重要となる。

図4-15 LCAでのCO2排出量評価

日本で走らせたEVはCO2排出量が多い❔

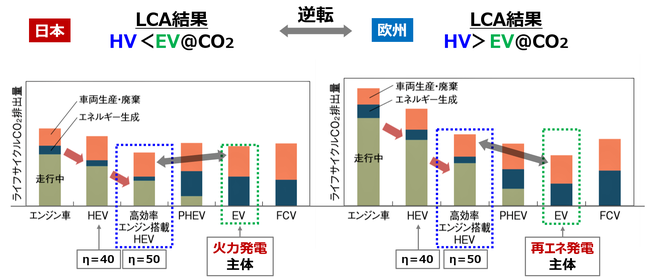

図4-16に2030年日本と欧州でLCAによる発生CO2量を推定したデータ²⁾を示した。面白いことに日本と欧州では同じ車を走らせてもLCAによる発生CO量に差が出てくる。顕著なのは高効率HVとEVの比較である。欧州ではEVの方が当然HVよりも発生CO2量は小さいのに対して、同じEVを日本で走らせるとHVよりもCO2発生量が多くなるという計算結果になっている。日本の発電事情、LiBの生産事情からすると、結果的に欧州で走らせたEVはより地球にやさしいという結果である。詳細な計算内容は不明であるが、何となく納得がいく数字である。では、なぜ欧州はここまで拘ってLCAによる評価を取り入れようとしているのか、ということである。

図4-16 日本と欧州でのLCA評価予想@2030年

出典☛日経Automotive2019年10月号;P48 より加筆

グリーン水素生成はアジア企業封じ込め策❔

2020年後半に始まった欧州のEV革命は、2030年を過ぎても続きそうな傾向である。クルマのCO2削減に対してEVに賭けるしかないというのが欧州全体の考え方であり、今はそう動いている。ところが、大きな問題が一つある。図17に示したように、EVを製造すればするほど、潤うのは実は部品を供給しているアジア企業ということになっている。例えばEVの心臓部である電池製造は、中国CATL、BYD、日本パナ、韓国LG Chem、SDIなどで世界の90%以上も占めている。EVの部材もメーカーもアジア企業頼りとなっている。

EV化を加速すればするほど、欧州企業の存在感は薄れ、雇用は減少していくという構図になりつつあるということだ。特に雇用が減るのは大問題となる。そこで、ここからが欧州戦略が凄いところだ。まず以前まで中東に頼っていた電力を水力、風力を基本にした再エネの大幅導入により、グリーン電力を供給してきた。その後、余った電力は水分解装置で水素として貯蔵していくことにした。グリーン水素の誕生である。再エネによる余剰電力はこれまでは殆ど捨てていたことから、これからは水素により貯蔵していくことにしたのだ。したがって、このグリーン水素の生成に2030年までに50兆円規模の巨費を欧州全体で投入することにした。

LCA評価では製造時、発電時のCO2量が加算される。したがって、再エネによるグリーン電力を使ってEV車両を組み立て、LiBを製造することが肝要となって来る。欧州製LiBにも欧州製EV本体もグリーン電力を使うことになれば、アジア企業に対してLCAによるCO2削減という意味で競争力が高くなる。そして、欧州に車両や電池の向上を設ける必然性が生まれてくる。要するに、EV化を加速しながら、欧州の雇用も確保できるという訳だ。この点が一国で動く日本、中国、米国といい気な違いである。

例えば世界最大の電池メーカとなった中国CATLは独テューリンゲン州エアフルトでLiBの生産を2021年から開始している³⁾。また、Bosch社はCATL社に恐れをなして自社生産を断念したが、VW社は果敢にも2023年から自社電池工場によるLiB生産を始めると発表⁴⁾した。いよいよ、Well-to-WheelからLCAによるCO2排出規制を踏まえて、欧州が考えている水素社会を徐々に作り始めた。欧州はアジア企業の独占を防ぐべく、欧州全体で戦略的に動き始めているのだ。@2021.4.15記

図17 欧州、グリーン水素生成に巨費を投じる!

出典☛日経Automotive2020年11月号;P12 より加筆

《参考文献および専門用語の解説》

1)風力・太陽光・バイオマスなどの再生可能エネルギーによって発電された電気のこと。@デジタル大辞泉

2)日経Automotive2019年10月号;P48

3)「CATLが独に工場建設 欧州に向けて拡大するEVメーカー、吉と出るか」36KrJapan@

2021.3.6

4)「欧州に計240kWhの工場建設。電池コスト半減目指す」日経XTECH@2021.3.22